Physik-Nobelpreis 2019: Die Architekten unseres Weltbildes

Will man heute eine kurze Geschichte des Universums erzählen, geht sie in etwa so: Vor 13,8 Milliarden Jahren, direkt nach dem Urknall, expandierte das sengend heiße Weltall rasend schnell, und irgendwann verklumpte die auseinander strebende Materie hier und da. Mit der Zeit bildeten sich Galaxien, Sterne und an etlichen Orten auch Planeten. Auf mindestens einem von ihnen blicken heute neugierige Lebewesen in den Nachthimmel – und lernen dabei immer mehr über den Kosmos da draußen.

Zwei der wichtigsten Erkenntnisse des 20. Jahrhunderts hat die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften nun mit dem Physik-Nobelpreis prämiert. Zu einer Hälfte geht er an den Kanadier James Peebles, der wie kaum ein anderer Theoretiker dazu beigetragen hat, die Geschichte des Weltalls zu rekonstruieren. Die andere teilen sich die Schweizer Astronomen Michel Mayor und Didier Queloz. Sie erbrachten 1995 den ersten zweifelsfreien Nachweis, dass sich auch im Orbit anderer Sonnen Planeten gebildet haben.

Die Erde, ein Unikat?

Die Preisträger eint, dass ihre jeweiligen Forschungsgebiete lange belächelt wurden. Noch bis in den 1980er Jahre hielten viele Astronomen die Suche nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems für vergeudete Zeit. Erst als Mayor und Queloz 1995 die Entdeckung eines Gasplaneten im Sternsystem 51 Pegasi bekannt gaben, rückten viele ihrer Kollegen von dieser Haltung ab. Heute sind mehr als 4000 Exoplaneten bekannt. Hochrechnungen zufolge gibt es allein in unserer Galaxie hunderte Milliarden von ihnen.

Einen eher speziellen Ruf hatte auch die Kosmologie, als sich James Peebles Anfang der 1960er Jahre dem Feld zuwandte. Zwar konnten Theoretiker auf Basis von Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie über das Universum als Ganzes sinnieren. Aber da es zu dieser Zeit kaum aussagekräftige Messdaten gab, hatte die Sache etwas von Kaffeesatzleserei.

Die größte Frage damals war, wo das Weltall herkommt. Ein Teil der Astronomen glaubte an ein statisches Universum, das es schon immer gegeben hat. Andere Forscher befürworteten die Urknall-Hypothese. Ihr zufolge steht am Anfang von Raum und Zeit eine Singularität – ein Zustand unendlich großer Dichte, der plötzlich rasant expandierte und so unser heutiges Universum entstehen ließ.

Bereits in den 1950er Jahren dachten einige Physiker über ein mögliches Relikt des Urknalls nach. Zwar könnte Strahlung aus der expandieren Materie zunächst nicht entkommen. Aber nach Hunderttausenden von Jahren müsste die Ursuppe so weit abgekühlt sein, dass Atomkerne im großen Stil Elektronen einfangen konnten. Das müsste den Kosmos auf einen Schlag durchsichtig gemacht haben, spekulierten die Forscher. Strahlung aus dem Urknall hätte die Ursuppe damit auf einmal unbehelligt durchdringen und sich im ganzen Weltall ausbreiten können.

Der Schatz der Hintergrundstrahlung

1964 fingen die Astronomen Arnold Penzias und Robert Wilson tatsächlich solch ein Nachglimmen auf, wofür sie bereits 1978 den Nobelpreis erhielten. Das Licht dieses »kosmischen Mikrowellenhintergrunds« ist durch die Expansion des Alls so weit gestreckt worden, dass seine Wellenlänge heute in den Bereich der Strahlung der gleichnamigen Küchengeräte fällt. Penzias und Wilson konnten die Strahlung mit einer großen Funkantenne nachweisen – und hielten sie zunächst für ein irdisches Störsignal.

Eine Gruppe von Astrophysikern um Peebles Doktorvater Robert Dicke wusste es besser. Sie war es, die letztlich die Deutung von Penzias und Wilsons Entdeckung lieferte. Ein Teil der Anerkennung wurde auch dem 30-jährigen Peebles zuteil. Er hatte zu diesem Zeitpunkt bereits in einem eigenen Paper eine Prognose über Eigenschaften der Hintergrundstrahlung abgegeben und eine Verknüpfung zu kosmologischen Modellen hergestellt. Die Veröffentlichung zeigte anderen Astrophysikern, dass man in der Kosmologie mit konkreten Messwerten operieren kann, es sich also um eine quantifzierbare Wissenschaft handelt.

Die 1965 erschienene Arbeit bildete den Startpunkt für eine Karriere als Ausnahmetheoretiker. Mit mutigen, oft allein geschriebenen Aufsätzen gab Peebles seinen Kollegen immer wieder die Richtung vor. Da er mit seinen Modellen und Prognosen wiederholt Recht behielt, wurde er über die Jahre zur herausragenden Figur bei der Deutung des Mikrowellenhintergrunds.

So war Peebles natürlich auch maßgeblich daran beteiligt, den eigentlichen Schatz des Urknall-Nachglimmens zu heben: Bei genauer Betrachtung ist die extrem schwache Strahlung, die von jedem Punkt des Himmels auf die Erde fällt, nicht exakt gleichmäßig. Je nach Blickrichtung ergeben sich winzige Schwankungen, Physiker sprechen von Anisotropien.

Den experimentellen Nachweis für diese Unregelmäßigkeiten sollte erst der COBE-Satellit in den 1990er Jahren erbringen. Bis dahin hatten Theoretiker aber schon exakt ausgearbeitet, was man aus den Anisotropien lernen kann: In ihnen liegt nicht weniger als die Materieverteilung 380 000 Jahre nach dem Urknall verborgen, zu dem Zeitpunkt, als die Elektronen zu den Atomkernen fanden und sich Strahlung erstmals ungestört ausbreiten konnte.

Peebles berechnete 1970 zusammen mit einem Kollegen, wie man die winzigen Fluktuationen mit Antennen aufspüren könnte – und legte damit den Grundstein für den späteren Nachweis durch den COBE-Satelliten. Auch in einer anderen Hinsicht drückte er der Hintergrundstrahlung seinen Stempel auf: Aus dem fleckigen Oval, als das der Mikrowellenhintergrund oft dargestellt wird, lässt sich nicht nur die Verteilung der Materie rekonstruieren, sondern auch deren Menge im Weltall sowie das Verhältnis zur Gesamtenergie des Kosmos.

Das dunkle Universum

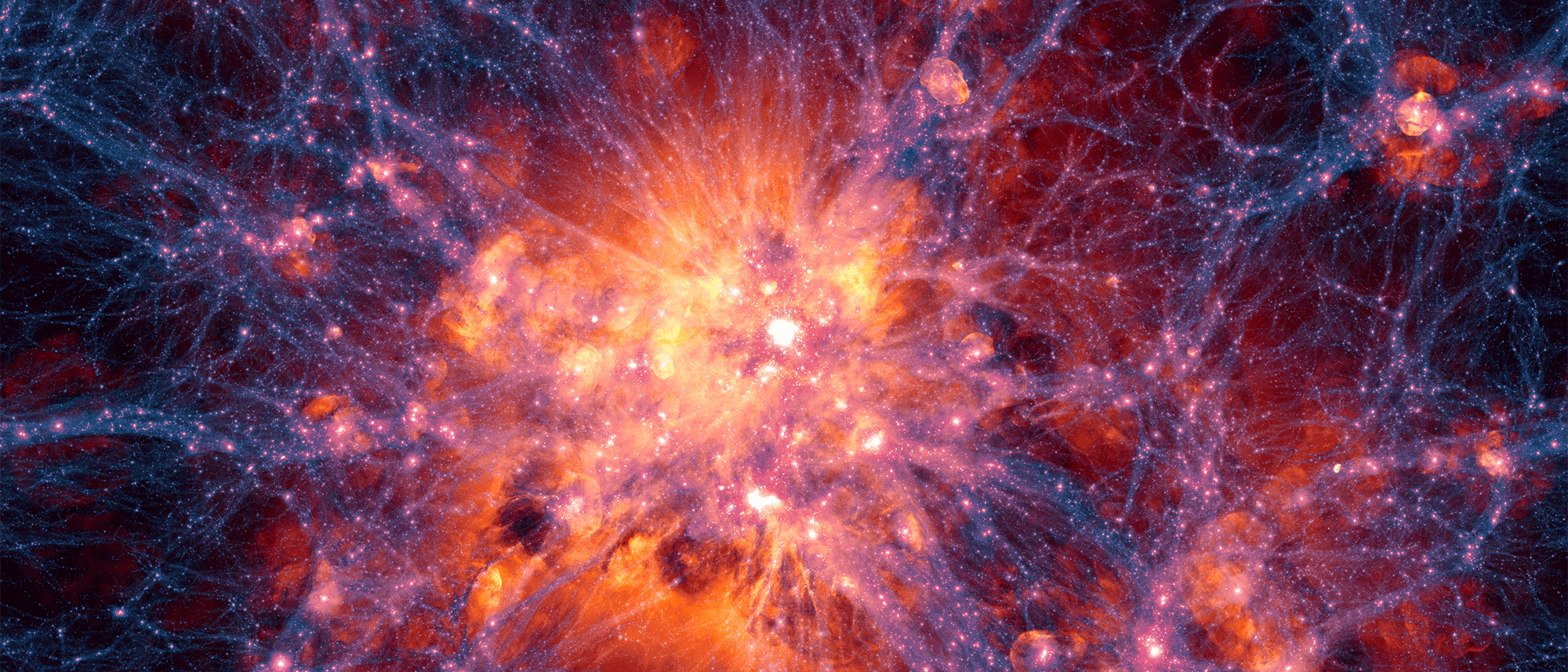

Und hier liegt die eigentliche weltanschauliche Bombe der modernen Kosmologie begraben: Laut der Schwankungen im Mikrowellenhintergrund muss das All neben gewöhnlicher Materie noch eine weitere, unsichtbare Materieform enthalten, die ominöse Dunkle Materie. Ohne sie ergibt das Babybild des Universums keinen rechten Sinn. Denn die Schwerkraft der darin sichtbaren Materie ist zu gering, als dass sich aus der Ursuppe jene großräumigen Strukturen hätten entwickeln können, die Astronomen im heutigen Weltall beobachten.

1982 erwies sich Peebles auch hier als einflussreicher Theoretiker mit einem Gespür für erfolgreiche Modelle. Er brachte eine Form von Dunkler Materie ins Spiel, die aus eher massereichen und langsamen Partikeln besteht, Experten sprechen von »kalter« Dunkler Materie. Sie sollte für Jahrzehnte zur vorherrschenden Theorie bei der Suche nach der rätselhaften Substanz werden – auch weil Peebles damit erfolgreich die Eigenschaften der Flecken in der Hintergrundstrahlung modellierte.

Zu guter Letzt half der Forscher von der Princeton University dabei, einen weiteren Pfeiler unseres heutigen kosmologischen Weltbilds in den Boden zu rammen: Aus der kosmischen Hintergrundstrahlung geht hervor, dass das All neben gewöhnlicher und Dunkler Materie enorm viel Energie enthält, sie soll sage und schreibe 69 Prozent des Gesamtbudgets ausmachen.

Der Kanadier streifte diese Möglichkeit bereits 1984 und knüpfte damit an ein Konzept von Albert Einstein an. Dieser hatte seinen Feldgleichungen schon 1917 eine »kosmologische Konstante« hinzugefügt, die eine der Gravitation entgegen gesetzte Kraft darstellen sollte, die Idee aber später wieder verworfen.

Peebles verhalf dem Konzept zum Comeback: Er zeigte in einem Fachaufsatz, dass eine kosmologische Konstante gemeinsam mit Dunkler Materie (und der in der Zwischenzeit ausgearbeiteten Idee einer explosionsartigen Inflationsphase nach dem Urknall) ein »flaches« Universum ohne globale Raumkrümmung ergeben müsste. Dass das All so auch in Wirklichkeit aussieht, legen Beobachtungen seit den 1990er Jahren nahe.

1998 bestätigten Astronomen dann einen weiteren Teil von Peebles Prognose: Zwei Teams entdeckten, dass sich die Expansion des Alls zu beschleunigen scheint. Genau so würde man es erwarten, wenn das Vakuum von einer sonderbaren Energieform angefüllt ist, die den Raum immer schneller aufgehen lässt, wie einen außer Kontrolle geratenen Hefekuchen. In den Feldgleichungen der Relativitätstheorie lässt sich diese »Dunkle Energie« durch Einsteins kosmologische Konstante ausdrücken.

Zusammen mit der Dunklen Materie ist sie ein fester Bestandteil des Baukastens, mit dem Forscher ziemlich erfolgreich die Entwicklung des Universums simulieren. Peebles gilt wegen seiner vielen Beiträge als einer der zentralen Architekten dieses Gedankengebäudes, das Experten »kosmologisches Standardmodell« nennen. »Er ist daher eine ganz hervorragende Wahl für den Nobelpreis«, sagt der Astrophysiker Volker Springel vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching.

Die Schwächen des kosmologischen Standardmodells

Laut Springel zeichnet sich der frisch gekürte Nobelpreisträger auch dadurch aus, dass er sich nicht mit dem Status quo zufriedengibt. So habe sich der hochgewachsene Kanadier bis vor einigen Jahren mit Vorliebe in Debatten eingemischt. »Er schreit nicht immer nur Hurra, sondern weist auf Schwächen des Standardmodells hin.« Generell werde er unter Kosmologen seit Langem als Ikone wahrgenommen, die den Nobelpreis mehr als verdient habe, so Springel.

Das würden die allermeisten Astronomen sicherlich auch mit Blick auf die Exoplaneten-Entdecker Mayor und Queloz unterschreiben. Hier dürfte die Abwägung des Nobelkomitees aber schwieriger gewesen sein. Schließlich gab es bereits vor der Entdeckung der Schweizer Beobachtungen, die auf andere Planetensysteme hindeuteten.

Da war zum Beispiel das System PSR B1257+12, das die Astronomen Aleksander Wolszczan und Dale Frail 1992 studierten: Hier kreisen mehrere – womöglich aus Explosionstrümmern entstandene – Himmelskörper um eine besondere Art von Sternleiche, einen so genannten Pulsar. Auch sorgten bereits Ende der 1980er Jahre schwer interpretierbare Messdaten aus anderen Sternsystemen für Aufsehen, die man im Rückblick auf dort vorhandene Exoplaneten zurückführen kann.

Keine der Arbeiten sollte aber die Tragweite der Schweizer Entdeckung entfalten. Als Mayor und sein Doktorand Queloz ihr Ergebnis 1995 auf einer Konferenz in Florenz präsentierten, ging die Nachricht als Sensation um die Welt. Dabei waren die Schweizer eher als Außenseiter in die Suche nach Exoplaneten gestartet. Anfang der 1990er Jahre engagierte sich hier vor allem eine US-amerikanische Gruppe um die Astronomen Geoffrey Marcy und Paul Butler.

Die Außenseiter machen das Rennen

Die Amerikaner gingen zu dieser Zeit einem ambitionierten Beobachtungsprogramm nach, das bei 65 Sternen nach Exoplaneten suchte. Allerdings fahndeten sie nur nach Signalen mit einer großen Umlaufdauer, denn in unmittelbarer Nähe eines Sterns sollte es eigentlich keine Planeten geben. So besagte es zumindest die damals vorherrschende Theorie zur Planetenentstehung.

Mayor und Queloz hielten hingegen ursprünglich nach Braunen Zwergsternen Ausschau, die einen Stern vom Format unserer Sonne umrunden. Die Schweizer hatten dazu 1993 einen neuen Spektrografen am Observatoire de Haute-Provence im Südosten Frankreichs in Betrieb genommen. Mit ihm konnten die Wissenschaftler die so genannte Rotverschiebung von Sternlicht sehr genau messen. Über sie lässt sich wiederum die Bewegung des Himmelskörpers in Blickrichtung ermitteln.

Diese Radialgeschwindigkeit sollte zum Schlüssel bei der Suche nach Exoplaneten werden, der sich Mayor und Queloz kurz nach Inbetriebnahme des Geräts zuwendeten. Denn nicht nur Braune Zwerge bringen einen Stern ins Schlingern, auch Planeten können diesen Effekt hervorrufen.

Und genau das schien im System 51 Pegasi, 50 Lichtjahre von der Erde entfernt, der Fall zu sein: Die Daten von Mayor und Queloz deuteten auf einen riesigen Gasplaneten vom Format des Jupiters hin, der gerade einmal vier Tage für einen Umlauf um seinen Stern benötigt.

Mit einer »zweiten Erde« hatte der Exoplanet fast nichts gemeinsam, allein schon wegen einer errechneten Oberflächentemperatur von mehr als 1000 Grad Celsius. Aber bald darauf bestätigte das US-Team um Butler und Marcy die Entdeckung. Außerdem spürte es vergleichbare Welten in anderen Sternsystemen auf. Damit war klar: Unser Sonnensystem ist bei Weitem nicht die Ausnahme.

In den folgenden zwei Jahrzehnten erlebte die Jagd nach Exoplaneten dann einen beispiellosen Boom. Mit den Entdeckungen des Weltraumteleskops Kepler fand er seinen bisherigen Höhepunkt: Kepler spürte tausende Exoplaneten auf, setzte dabei aber auf ein anderes Verfahren als die Methode von Mayor und Queloz.

Planeten zählen ist nicht genug

Heute kennen Astronomen bei vielen der Kepler-Welten Masse, Durchmesser und den Abstand vom jeweiligen Mutterstern. Das ist genug für eine Art Planetenzensus, aber zu wenig, um die Kernfrage der Forschungsrichtung zu beantworten: Gibt es auch auf anderen Planeten Leben?

Daher steht die Exoplanetenforschung derzeit an der Schwelle zu einem neuen Kapitel: Mit besseren Teleskopen wollen Wissenschaftler die Atmosphären von erdgroßen Planeten analysieren – bisher ist dies nur bei deutlich voluminöseren Welten gelungen. Vielleicht lässt sich in den kommenden Jahrzehnten der Nachweise erbringen, dass manche Exoplaneten atmende Lebewesen beherbergen.

Sollten einige von ihnen Intelligenz und ein Bewusstsein entwickelt haben, dürften sie sich beim Blick ins All ähnliche Fragen wie die Menschheit stellen: Woraus besteht die Dunkle Materie? Und was hat es mit der Dunklen Energie auf sich? »Wir müssen uns heute eingestehen, dass beide Phänomene nach wie vor absolut rätselhaft sind«, sagte James Peebles auf der Nobelpreis-Pressekonferenz.

Somit dürften in Zukunft neue Ideen gefragt sein. Bei der Enträtselung der Dunklen Materie wähnen sich Physiker seit Längerem in einer Sackgasse und bringen verstärkt Alternativen zu Peebles »kalter« Dunkler Materie ins Spiel. Auch die Dunkle Energie sorgt seit Jahren für rauchende Köpfe: So verdichten sich seit einigen Jahren die Indizien dafür, dass man sie mitnichten als kosmologische Konstante betrachten kann, vielmehr könnte sich ihre Dichte mit der Zeit verändern.

Kosmologen hoffen, dass eine neue Generation von Teleskopen auch hier die Antwort liefern wird. Parallel dazu sind mehr denn je findige Theoretiker gefragt. Sie müssen den richtigen Ideen nachspüren – am besten mit Mut zu kreativen Lösungen. »Ich habe im Lauf der Jahre viele falsche Ideen zu Papier gebracht«, gestand Peebles auf der Nobelpreis-Pressekonferenz. »Aber letztlich bin ich daran gewachsen, genau wie die Kosmologie.«

Im Jahr 2001 schrieb James Peebles für »Spektrum der Wissenschaft« über die großen offenen Fragen seines Fachgebiets.

Anmerkung: Wir haben den Artikel nachträglich an einigen Stellen präzisiert und kleine Fehler ausgebessert. Vor allem hatten wir fälschlicherweise den Eindruck erweckt, dass Astronomen bis in die 1980er Jahre davon ausgingen, dass es Planeten lediglich in unserem Sonnensystem gibt. Richtig ist, dass es eine große Skepsis gegenüber dieser Form von Forschung gegeben hat. Diese dürfte aber in vielen Fällen darauf zurückgegangen sein, dass man das Unterfangen für aussichtslos hielt.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.